1960年的北京,正深陷三年困难时期的寒冬,城市普通工人月薪不过40元,20万元人民币在当时堪称天文数字,折合如今超3200万,足以支撑数万人半年的生计。

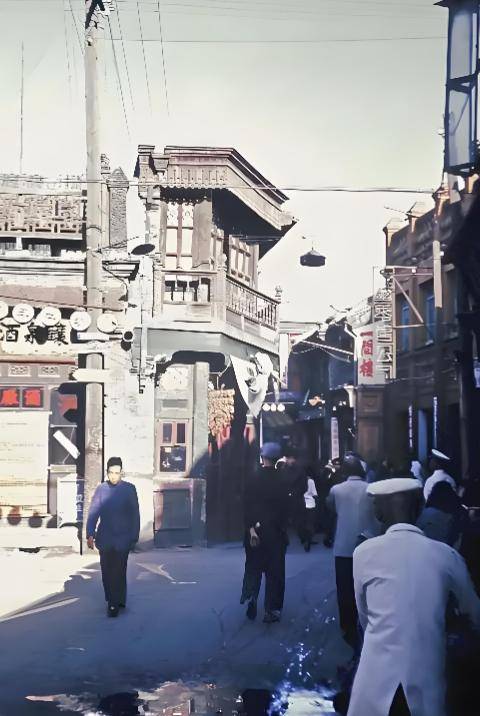

就是在这样国家经济极度拮据的背景下,3月18日的黄昏,一场精心策划的惊天诈骗,在广场西侧的西交民巷悄然上演——骗子竟敢伪造周恩来总理的亲笔批示,从中国人民银行总行骗走20万现款。

当时,36岁的王倬是外贸部出口局计划处科员,东北大学经济系毕业的他,有着不错的文化功底和书法基础,曾在北平特刑庭看守所做过收发员兼会计,熟稔财会书写规范与机关办事流程。

此人满脑子资产阶级享乐思想,月薪几十元的收入,让他无法忍受和全国人民一起勒紧裤腰带的清苦生活。

一次偶然的机会,他看到处长拿着一张仅有首长寥寥数语的字条,未盖任何公章,便顺利办成了事情,这让他嗅到了“机会”,若是大胆一些,伪造总理批示骗银行,定然畅通无阻。

他利用工作便利,搜集报刊上周总理的题词、公文中总理的批示复印件,甚至偷偷临摹公安部礼堂悬挂的总理题词,躲在李广桥南街3号的家中,日夜用毛笔在旧报纸上反复打磨,从笔画走势、偏旁搭配到“周恩来”三个字的神韵,逐一复刻。

凭借着原本就不错的书法功底和财会人员的细致,经过一个多月的苦练,他笔下的总理笔迹已能达到以假乱真的地步。

紧接着,他开始筹备作案工具和材料:从北海后门百货商店买来刻刀、毛笔,从王府井商场购得蜡纸、刻笔、印泥,又以“给街道食堂刻饭票”为借口,从单位文印室借来誊写钢板;而国务院的浅棕色牛皮纸信封和15行红格有光公文纸,对他而言更是唾手可得——外贸部日常与国务院有大量文件往来,作废的信封随意堆放在档案室,内部自制的、中缝带鱼尾纹的15行红格公文纸更是随用随拿。

他精心挑选了一个1959年6月印刷的国务院旧信封,用橡皮和小刀片轻轻擦刮掉上面原有的收发字迹,又用浆糊仔细进行二次封口,凭肉眼几乎看不出任何痕迹;那份公文纸经轻工业部造纸所后续检验,竟是罕见的进口纸张,当时仅有外贸部等少数中央部委使用。

一切准备就绪后,王倬开始设计骗局的每一个环节,甚至连细节都反复推敲,力求贴合当时的政治背景与机关办事逻辑。

他深知,要让银行毫无怀疑,必须让骗局站得住脚,于是虚构了“西藏活佛讲经会”的事由,还特意在批示中加上“为避免资本主义国家记者造谣”的字样,既贴合国家的民族宗教政策,又营造出“政治任务”的紧急感。

在这个精心编造的事由下,他要求拨款为“市场流通的旧票、拾元面额、包装整齐”,既让银行无法通过新币编号追查,又符合“紧急拨款无需走账”的假象。

此外,他还为自己取了“赵全一”的化名,这个名字是他1950年为逃避赴朝作战、与同事王昌国开小差伪造路条时用过的,因为觉得这个假名取的好,竟未想过更换,这一点成了他日后暴露的关键破绽。

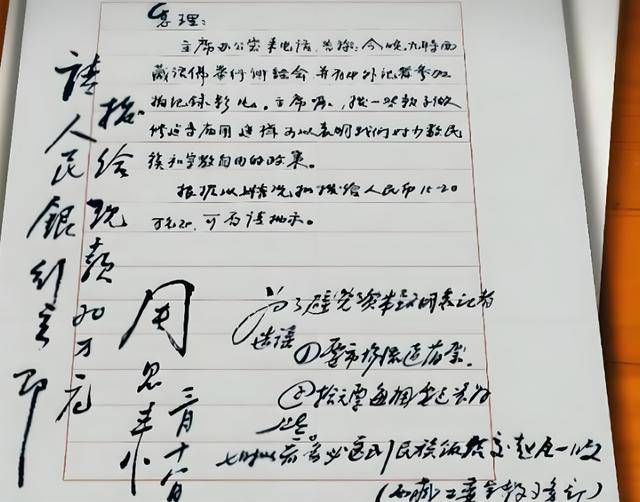

3月17日深夜,王倬在自家屋内连夜制作假文件,他先用钢笔在15行红格公文纸上写下拨款请示,谎称“主席办公室来电,今晚九时西藏活佛举行讲经会,中外记者参加拍摄纪录影片,主席嘱拨款修缮寺庙,拟拨15-20万元”,再用毛笔模仿总理笔迹写下批示“请人民银行立即拨给现款20万元”,落款“周恩来”并标注三月十八日,又在旁注上三条具体要求,最后用水彩笔直接描绘出“总理办公室”的圆形戳记,用钢板刻蜡纸蘸红印油印制出“总理办公室介绍专用”的长方形印文,盖在提前写好的介绍信上,介绍信上清晰写着:“兹介绍西藏工委宗教事务部赵全一前去你行领取拨款二十万元整。”

王倬将作案时间定在3月18日周五下午,他算准了这个时间点的所有“便利”:银行行长、副行长均在外地开会,值守人员多为副手,处理紧急事务易疏忽;周五临近下班,工作人员急于完成工作,不会过多深究;周末银行核对流程放缓,即便发现问题,也会延迟数日。

当天下午3点半,王倬向处长请假,谎称要带母亲去积水潭医院看病,随后便骑车离开单位,刻意绕开熟人路段,回到家中取上装有假文件、介绍信和一个紫色封皮发文本的手提包,直奔西交民巷的中国人民银行总行。

下午5点30分,他身着灰色人字呢大衣,手提公文包出现在银行传达室,一口北方口音,语气沉稳又带着不容置疑的急切:“我是国务院总理办公室的,送急件给行长,限五点四十分前送到。”

工作人员见他一身标准的机关干部打扮,递来的浅棕色牛皮纸信封上印着清晰的“中华人民共和国国务院”字样,毛笔书写的“速送(限下午五点四十分前送到)中国人民银行行长亲启”力透纸背,丝毫不敢怠慢,当即在他拿出的紫色封皮发文本上签字,转身便将急件火速送进行长办公室。

当时行长曹菊如外出开会,值守的是行长办公室于秘书,她拆开信封后,一眼便看到了那份带着“总理批示”的报告,心中虽有一丝疑惑:20万巨款拨款竟未通过财政部,而是直接由银行拨付?

但眼看手表指向6点12分,距离限定送款时间仅剩不到一小时,这份涉及西藏宗教事务和外事形象的“急件”容不得半分耽搁。

她当即抄起电话打给北京分行,语气急促地要求:“半个小时之内,准备好20万元现金,要拾元面额的旧票,这是总理交代的政治任务,计划研究局王副局长随后会正式下达送款通知。”挂了电话,于秘书立刻将报告送到计划局王副局长的办公室。

王副局长反复翻看批示,看着那熟悉的总理笔迹,心中的疑虑愈发强烈,可这份批示标着“紧急”,又事关民族政策,容不得他过多犹豫。

就在王副局长迟疑的片刻,办公桌上的电话骤然响起,听筒里传来与送件男子相似的北方口音,对方自称是总理办公室工作人员,语气带着几分催促:“款项准备得如何了?这是总理亲自交代的事,七时前必须送到民族饭店,不得有误!”

这通卡准时间的催办电话,是王倬在送完急件后,就近找到西交民巷的公用电话亭打出的,短短一句话,彻底打消了王副局长最后一丝疑虑。

随后又拨通发行局电话,反复叮嘱:“总理办公室刚来电话催了,火速去北京分行取款,七点前务必送到民族饭店,交给赵全一。”

银行的工作人员开始争分夺秒地筹备款项,彼时的20万元,是2万张第二套人民币的拾元纸币,全部为市场流通的旧币,工作人员一张张整理、捆扎,用苏联进口的钞票专用麻袋分装成两袋,每袋重达百斤。

傍晚6点40分,银行发行局朱科长等三名干部,抬着两个袋登上银行的老式吉普,直奔西单民族饭店,一路上不敢有丝毫耽搁,生怕误了“总理的指示”。

晚上7点整,车辆准时抵达民族饭店,三人抬着麻袋走进熙熙攘攘的大厅,刚向服务台询问“西藏工委宗教事务部的赵全一”,一旁大沙发上便立起一名男子——正是王倬,此时他已换下了灰色人字呢大衣,身着藏青色华达呢中山装,黑色呢子裤,神色淡然,仿佛早已等候多时。

朱科长按流程要求对方出示身份证明,王倬便拿出那张盖有“总理办公室介绍专用”印文的介绍信,朱科长看过之后,仍觉不妥,又提出:“,麻烦您写一张收条,我们也好回去交差。”

王倬早有准备,立刻从随身携带的笔记本上撕下一页,提笔便写下收条,上面写着“人民银行送来币二十万”,其中“币”字被他写成上“人”下“巾”的怪异模样,还习惯性地标注了财会人员常用的“¥”符号,只是当时朱科长等人一心想着完成任务,并未留意这些细节。

确认收条和介绍信无误后,三人将两个袋交给王倬,便如释重负地离开,他们不会想到,自己亲手送出的,是国家拮据时刻的巨款,而这个看似沉稳的“赵全一”,转身便露出了慌乱的真面目。

王倬深知此地不宜久留,他先将两个袋拖到民族饭店西侧的僻静角落,观察四周无人后,将其中一个麻袋绑在自行车后座,用事先准备的蓝布帘仔细遮挡,推着自行车匆匆钻进附近的胡同。

他不敢走大马路,专挑偏僻的小巷穿行,抵达李广桥南街3号后,将钱款藏在院内柴房角落,又立刻折返民族饭店,用同样的方式将另一个麻袋运走。

短短一个多小时,20万巨款便被他成功转移至家中,这场精心策划的诈骗,在他看来,已是大功告成。

他将两个袋藏在屋内床底,不敢花一分钱,甚至不敢多看一眼——当时的北京,物资匮乏,连买块点心都要凭票,若是他突然出手阔绰,必然会引起怀疑。

3月23日,行长曹菊如回京后,听王副局长汇报了这笔“紧急拨款”,当即提出质疑:“总理的批示,为何总理办公室迟迟没有后续的入账通知?”

3月24日,银行终于鼓起勇气拨通了总理办公室的电线万元拨款的下账事宜,电话那头的工作人员却一头雾水:“总理从未做过此批示,何来拨款一说?”

晴天霹雳瞬间砸向银行的工作人员,他们当即将那份伪造的批示、介绍信和收条送往总理办公室,经总理办公室工作人员核对,所有文件皆是伪造。

周总理得知此事时,正为全国灾情忧心忡忡,听闻有人竟在国家困难时期伪造自己的批示骗取巨款,更是震怒不已,当即亲自打电话给公安部部长谢富治,严令:“限期十天破案,务必将罪犯捉拿归案,追回赃款!”

当时公安部副部长杨奇清正主持会议,接到谢富治的紧急电话后,当即中断会议,第一时间成立专案组,由北京市公安局局长冯基平亲自指挥,一场全国范围的大排查就此展开。

专案组的第一步,是对案发现场的四份关键物证——伪造的批示、介绍信、收条和国务院信封进行全面技术检验,这项工作由公安部治安局技术处文检组组长刘文带队完成,这是案件侦破的第一道关键关卡。

文检人员借着台灯的微光,用放大镜一点点观察物证的细节,连夜得出第一批关键结论:四份物证上的钢笔字、毛笔字均出自一人之手,周总理的签名并非亲笔,而是精心临摹而成,笔画虽像却过于规整,缺少总理书写的自然神韵;介绍信上的“总理办公室”戳记是用水彩笔直接描绘的,而“总理办公室介绍专用”印文,是用誊写钢板刻蜡纸后蘸红印油印制而成,印文边缘模糊,毫无公章的规整质感;收条上那个怪异的“币”字和财会专用的“¥”符号,直接指向罪犯是懂财会的人。

为了深挖物证线索,专案组动用了当时能调动的所有技术手段,为确定信封上被擦刮的原字迹,文检人员张申与北京市公安局技术科人员反复进行红外线、紫外线摄影,试图复原字迹;公安部还专门联系中国科学院原子能研究所,由主席的儿子刘允斌协助,进行原子放射同位素查验,虽最终未发现有价值线索,却足见侦查的细致;为确定墨水来源,侦查人员走访了北京所有的文具店,收集了上百种墨水样本,甚至动用了当时公安系统罕见的电子显微镜进行成分分析,只因墨水使用面过广,才未能锁定具体来源。

而最关键的线行红格公文纸和国务院旧信封上——经同版鉴别和纸张纤维成分分析,确认信封是1959年6月印刷的国务院专用信封,公文纸是外贸部内部自制的专用纸,且两者均是国务院与外贸部文件往来的常用物料。

档案科科长吴空接到专案组协助请求后,立刻带领科室全体人员连夜排查浩如烟海的文件,从纸张尺寸、横格行数、间距到鱼尾纹逐一记录比对,直至深夜,文书科白雅茹才在一份外贸部来文中发现了同款公文纸。

随后档案科全员突查外贸档案,先后找到十余张相同纸张,均是外贸部专用,这就彻底将侦查范围锁定在了外贸部内部。

北京市委也同步发出号召,发动一场破案的“人民战争”,公安部甚至抽调军队连排级干部下沉基层,配合派出所开展入户摸排,广播、报纸连续播报案情和罪犯特征,从东北到西南,全国上下都在寻找这个化名赵全一的骗子,而北京的大街小巷,就连胡同里的大爷大妈都熟记着罪犯的特征:30多岁、中等身材、圆方脸、肤色稍黑、北方口音、眼睛偏小。

4月1日,外贸部保卫科正式向专案组汇报线索,而外贸部常务副部长更是当场表态:“从我查起,我以下的所有人的档案都可以查。”

次日下午,公安部经保局8名文检技术人员进驻外贸部,将部内工作人员档案全部摆放到会议室,逐人核对笔迹、案发当天行踪和是否接触过国务院信封与专用公文纸。

结合银行工作人员和民族饭店门卫的描述,一份包含十余名嫌疑人的名单很快被整理出来,经过层层筛选,名单不断缩减,而外贸部出口局计划处科员王倬,逐渐成为了唯一的重点嫌疑对象,指向他的线索,每一条都铁证如山。

案发当天王倬请假称带母亲去积水潭医院看病,侦查人员前往医院核查,从挂号处到病房,未找到任何就诊记录,其作案时间完全吻合。

他曾以“街道食堂刻饭票”为借口向单位借走誊写钢板,经查街道食堂从未有过刻饭票的需求,而这块钢板始终未归还。

同事董林反映,平日里性格温和的王倬,案发后变得极为敏感,一次同事闲聊说起骗子眼睛偏小,董林随口开玩笑:“老王,你眼睛可不算大呀。”王倬竟瞬间勃然大怒,拍着桌子喊:“你诬陷好人!”还执意要拉着董林找领导理论,这般过激的反应与平时判若两人。

更可疑的是,案发后王倬多次去北京站查看去广州的火车时刻表,在售票窗口徘徊良久,有明显的逃跑意图,他还将家中的旧血压表、医疗器械送到王府井当铺典当,伪装家境贫寒的模样,试图迷惑周围人。

而侦查人员在查阅王倬的人事档案时,更是发现了那个致命的破绽——1950年他为开小差的同事伪造路条时,曾使用过“赵全一”的化名,还为该同事办理过临时户口,与诈骗案中的收款人姓名完全一致。

专案组早已安排侦查员在李广桥南街布控,4月2日清晨,胡同里家家户户炊烟袅袅,唯有王倬家的烟囱冒出滚滚黑烟,还夹杂着刺鼻的焦油味,与普通烧煤、烧柴的气味截然不同。

监控人员还发现,王倬清晨出门倒垃圾时,垃圾袋中竟有疑似纸张燃烧后的炭化碎片,侦查人员立刻将垃圾带回公安部技术科,经鉴定,碎片中含有人民币的纸张纤维,确认王倬正在家中焚烧赃款销毁证据。

更有电车售票员向专案组反映,3月18日傍晚曾见过与王倬相貌相似的男子,推着绑有大布袋的自行车,在民族饭店附近的胡同穿行,布袋的大小与装钱的麻袋高度吻合。

专案组当即调取了王倬在单位的所有书写材料——包括工作单据、报告、便条,送往文检组进行笔迹鉴定。

文检人员将王倬的笔迹与伪造批示、收条上的笔迹逐一比对,从笔画走势、偏旁搭配、运笔特征到书写习惯,两者高度吻合,那个收条上怪异的“币”字,王倬在日常工作的财会单据中也曾多次这样书写,而他书写的“¥”符号,也与收条上的完全一致。

不到两个小时,文检组便出具了正式的笔迹检验鉴定书:伪造文件的笔迹均为王倬所写。

与此同时,公安机关根据证人描述绘制的“赵全一”模拟画像,与王倬的证件照摆在一起,眉眼、脸型、神态如出一辙,而外贸部档案室的记录显示,王倬常年负责与国务院的文件往来,有机会接触到作废的国务院信封和内部专用公文纸。

所有证据都指向,这个在外贸部工作了八年的科员,就是这起惊天诈骗案的始作俑者。

鉴于王倬正在焚烧赃款,随时可能逃跑,专案组决定立即实施抓捕,行动时间定在4月3日夜零点,由公安部副部长杨奇清亲自下令,北京市公安局抽调十余名精干侦查员执行任务,文检组组长刘文则在李广桥南街口的吉普车内等候,随时准备对接后续工作。

抓捕行动兵分两路:一路侦查员提前封锁李广桥南街的胡同口,禁止任何人员进出,防止王倬逃跑或有人通风报信;另一路为攻坚小组,负责入户抓捕,为了不发出声响,侦查员没有走大门,而是从胡同两侧的院墙翻入,一名身手敏捷的侦查员直接从王倬家的屋顶跳下,落在院内空地上,其余侦查员则撬开院墙的小门,悄悄进入院内。

院内一片寂静,只有屋内传来轻微的鼾声,侦查员轻手轻脚走到正屋门前,发现房门从内部插死,一名侦查员用手指沾着口水,轻轻捅破窗户纸,将手伸进去拨开插销,房门应声而开。

五名侦查员鱼贯而入,直奔里屋,此时王倬还在熟睡,侦查员一把掀开被子,将他从被窝中拖出,王倬瞬间惊醒,惊慌失措地想要挣扎,嘴里喊着,“你们干什么?我是国家干部!”

侦查员当即给他戴上手铐,将他押出屋外,塞进等候在门口的吉普车,整个抓捕过程干净利落,前后不过五分钟,没有发出一丝声响,而此时,距离周总理下达十天破案的命令,仅仅过去了八天。

抓捕的同时,搜查工作同步在王倬的家中和单位展开,两路侦查员分别行动,力求全面收集罪证。

家中的搜查由北京市公安局刘汉臣处长带队,侦查员在屋内搜出了大量作案工具:刻刀、蜡纸、印泥,还有那支未归还的誊写钢板,钢板上的划痕与伪造介绍信上的印文痕迹完全吻合;柴房里找到了被拆散的自行车和一捆麻绳,正是王倬运送赃款的工具;床底下翻出了被剪碎的灰色人字呢大衣碎片,拼合后正是他作案时穿的衣服;桌上还散落着大量临摹总理笔迹的旧报纸,上面写满了“周恩来”的签名和总理批示的常用语句。

而最关键的赃款,却迟迟没有下落,侦查员将屋内翻了个底朝天,床底、柜缝、墙角,甚至连房梁都检查过,始终不见现金的踪影。

此时,王倬的母亲张可明站在一旁,眼神躲闪,双手紧紧护着西屋南侧的蜂窝煤堆,这一反常举动引起了刘汉臣处长的注意。

那堆蜂窝煤半人高,最上层落着厚厚的灰尘,看似许久未动,可煤堆下方的地面,却有一片淡淡的新鲜黄土痕迹,与周围的旧土格格不入。

刘汉臣一声令下,侦查员戴上手套,将蜂窝煤逐层轻轻搬开,每搬开一层,新鲜的黄土便更明显一分。

搬开最后一层蜂窝煤后,黄土之下露出了一块深蓝色的苫布,揭开苫布,一捆捆用橡皮筋扎好的拾元旧纸币赫然出现在眼前,侦查员当场清点,共计19.2万元;而在屋内的煤球炉中,侦查员收集到了大量人民币的炭化残片,经核对,被烧毁的现金约8000余元。

据王倬后续供述,他为了烧钱不被发现,特意买了闹钟,每天凌晨天不亮就起床烧钱,还在炉中加入消毒水,试图掩盖焦糊味,可终究还是留下了痕迹。

在王倬上锁的文件柜中,搜出了尚未用完的外贸部15行红格专用公文纸,还有几张未使用的国务院旧信封。

他的办公桌抽屉里,有一个笔记本,其中一页有明显的撕痕,经比对,撕痕的边缘与诈骗案中收条的纸张边缘完全吻合,确认这页纸就是写收条用的原页。

4月3日凌晨,王倬被押至公安部预审处,起初他还百般抵赖,声称自己“被冤枉”,拒不承认任何犯罪事实,甚至搬出自己的工作经历、家庭情况,试图博取同情。

可当预审人员拿出笔迹检验鉴定书、搜出的赃款、作案工具、人事档案中的“赵全一”化名记录,还有那本缺页的笔记本时,王倬的心理防线彻底崩溃。

他低着头,沉默了许久,最终如实供述了自己的全部犯罪事实,从2月萌生歹念,到临摹总理笔迹、筹备工具,再到3月18日伪造文件、骗取巨款,以及案发后焚烧赃款、试图逃跑的全过程,每一个细节都与专案组的侦查结果丝毫不差。

1960年7月28日,北京市中级人民法院以反革命诈骗罪判处王倬死刑,这个妄图凭借小聪明觊觎国家巨款的骗子,最终为自己的贪婪和狂妄付出了生命的代价,其参与窝藏赃款的母亲张申,经周总理批示宽大处理,被判处三年有期徒刑。

被骗的20万元巨款,除被烧毁的8000余元外,其余19.2万元全部追回,在国家困难的时刻,这笔失而复得的巨款,也让无数人为之松了一口气。

这起案件的侦破,不仅彰显了新中国公安机关的侦查能力和文检技术的初步成熟,更成为了国家机关管理制度建设的重要契机。

在那个没有监控录像、没有大数据比对的年代,正是依靠全民动员的排查力量,依靠普通群众提供的点滴线索——胡同里的黑烟、当铺的典当行为、火车站的异常举动,依靠国务院档案科、外贸部、轻工业部造纸所等各部门的通力协作,依靠侦查人员细致入微的现场勘查、环环相扣的逻辑推理,才让罪犯无处遁形。

而王倬的落网,也印证了一个永恒的真理:任何妄图挑战国家权威、触碰法律红线的犯罪行为,无论策划得多么周密,最终都将在正义的天网面前,无处藏身,身败名裂。返回搜狐,查看更多